5回奉納まねき〜まねきその1.その2〜

|

【「まねき」?えっ、「奉納まねき」?なに?それ!】 |

|

| 【そもそも「まねき」とは?】 「まねき」とは、講紋や講名を記した講旗のこと。木製や紙製もあるが多くは布製でもめんがほとんど。今のバスガイドさんが団体旅行の時に手にするものに似ている。富士登山する時には、このまねきに竹をつけて旗のように講員の目印とした。辞書には「のぼりの一種・・、竿頭に絹一幅半幅を付け、短小なるを俗にまねきといい、長大なるを吹流という云々」とある。 【まねきの種類】 ◎大まねき 自講の存在を他講へ示す立派な錦地で作った飾り立てたものを「大(おお)まねき」と呼んだ。 ◎奉納まねき 綾瀬稲荷神社の境内には昭和2年に築造された綾瀬富士があり。昔から「浅間詣で」といって富士講の人々が各所の富士塚を巡り、その時に「まねき」を奉納した風習があり、これを「奉納まねき」と言います。 【講にも派閥のようなものが・・】 それを講にも派閥みたいなのがあって、富士講の主力は、丸藤講(まるとう)である。そのほか、丸参講(まるさん)、山吉講(やまよし)などがある。ここでは、「奉納まねき」という種類のものをご紹介します。種別的には、元講が枝講に配ったもの。同じ講社に奉納したもの。異種の講同士が親睦を深める為に配ったもの。個人や組が献納したもの。他宗の講中から奉納されたものなど多岐にわたります。 【説明・・唐松宮司より聞く】 |

| 〜まねきその2〜 奉納まねきコレクション |

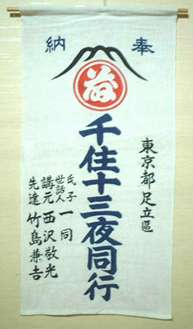

奉納は昭和30年代。67×33センチ。今から40年以上のまねき。保存状態も良好だね。 【昭和30年代、今から40年以上前のまねき】 |

|

|

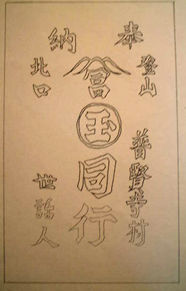

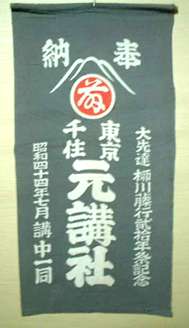

奉納年は昭和30年代。60×30センチ。この講中は、立派な大まねきを所蔵している。 【シンプルなデザインでいいなあ】 |

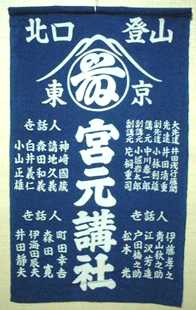

新宿区早稲田の高田宮元講のまねき。 奉納年は昭和30年代。54×33センチ。 |

|

|

奉納は昭和44年7月。63×30センチ。 現在の五反野の先達、柳川峰造氏の伯父である重之助(行名、藤行)氏の没後20年の記念に作ったもの。 祖父の栄蔵(行名を諸行)氏も先達だった。 【なんだかありがたそう・・。】 |

。奉納年は昭和30年代。57×30センチ。 【少し変色している。それがまた時を感じさせる】 |

|

| もっと「まねき」を知りたい人は |

| 山梨県の富士吉田市の郷土資料館には、300枚以上の多種多様のまねきが収集、保存展示されている。興味のある方は、足を運んで来て下さい。 では、さっそく見ていきましょう。 |

| 〜まねき1〜 奉納まねきコレクション |

今回は選りすぐりの「奉納まねき」を紹介します。綾瀬稲荷神社の富士講のまねき2枚を入れ、計5枚の奉納まねきをどど〜〜んと紹介。5枚じゃどど〜〜んと言うほどでもないか?(円丈)

|

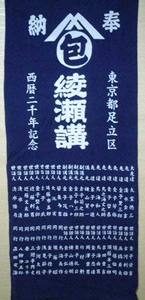

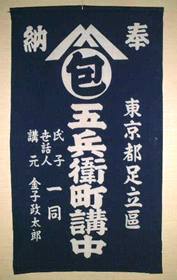

まず二千年を記念して平成12年7月に作った綾瀬稲荷の富士講のまねき。寸法は、87×34センチ。同年4月に狛犬を奉納させて頂いたご縁から、下段左側4人目から、私円丈と妻の名前や石工さんたちも入っています。 綾瀬稲荷神社の富士講は、山包講(やまつつみ)なので、傘印は絵柄のようなものである。昨今では、富士浅間神社の元講一覧では、山包(やまつつみ)講中での元講に、綾瀬稲荷神社が指定されているとのこと。 【いや私や、家内の名前まで入ってるとか全然知らなかった。恐れ入りました。ヘヘ〜〜ッ!】 |

|

|

|

|

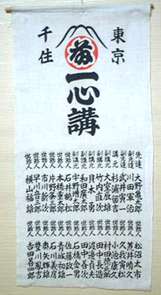

千住の丸参講社のまねき。奉納年は昭和30年代。寸法は、50×33センチ。 この講は、北区滝野川の丸参伊藤元講の枝講として発足した組織。 世話人の中に、吉野平八という人がいるが、下谷中の神社総代長、吉野平八氏の分家の同姓同名の呉服商を営む別人。 【横に棒を通して真ん中でヒモで吊る。考えると時代劇で茶店でひらひらした手拭いのようなものはこの「まねき」だったんだ。知らなかったなあ】 |

千住の茶碗講のまねき。奉納年は昭和40年代。寸法は、54×33センチ。栃木県鹿沼市の古峯神社へ参拝する講の集団のもの。 明治8年の記録によれば、代参の時に茶呑茶碗を若干、神社に奉納する為に付いた通称講名とあり、起講は万延元年(1860)。現在は物品でなく茶碗料として別途奉納しているそうだ。 |

|

|

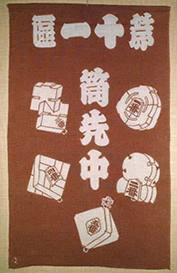

江戸消防記念会の第11区の2番組の奉納したまねき。奉納年は昭和50年代。寸法は、54×33センチ。足立区の鳶職の集まりである、第11区・筒先連中が千社札代わりに諸所に奉納した。 鳶の職分は、組頭・副組頭・小頭・筒先・道具(まとい・はしご・若衆)に分かれている。同区の木遣り歌節を練習する会は、北聲(ほくせい)会という。ちなみに、木遣り歌は、座敷・流し(道行)・祝い・車(纏を振る時)・不祝儀という種類がある。 【しかし祝儀、不祝儀と色々種類があるのはさすが鳶の頭だねえ】 |

| もっと「まねき」を知りたい人は |

| 山梨県の富士吉田市の郷土資料館には、300枚以上の多種多様のまねきが収集、保存展示されている。興味のある方は、足を運んで来て下さい。 では、さっそく見ていきましょう。 |

・・・・てなことで次回は「まねき2」として更に秘蔵まねきをご紹介〜〜〜っ!!

◎地口行灯〜狐編〜はこちら

◎綾瀬稲荷コレクション1に戻る

◎綾瀬稲荷TOPに戻る

◎狛研TOPに戻る

◎落語TOPに戻る