綾瀬稲荷コレクション第3回地口行灯編

| 今回は第3回で地口行灯コレクション!「地口行灯」とはなにか?まず地口は語呂合わせのことで。昔からのことわざや、誰でも知っているフレーズなどを語呂合わせのパロディにした絵紙。それを行灯の枠に貼ったものです。地口絵紙は江戸時代後期に生まれたものだといわれています。 綾瀬稲荷神社では、正月などに境内末社や鳥居などに飾られます。今回のは唐松宮司さん所蔵のもので地口行灯〜狐コレクション〜と銘打って狐の絵柄ばかりを初公開! 三遊亭 円丈 【製作 足立区千住4丁目 吉田絵馬屋】 (「太閤さんはわんぱくだ」と「太閤さんは関白だ」を掛けた地口) |

|

| 〜キツネ編〜 地口行灯コレクション |

|

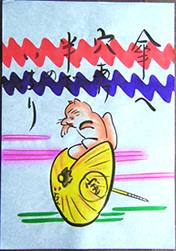

傘を破り、半分でているキツネを描き「傘へ穴あけ半でのいなり」とかいてある 【意味】 江戸時代に願人坊主が「葛西金町、半田の稲荷、はしかも軽いが疱瘡も軽〜い!」と言いながら江戸の町を半田稲荷(葛飾区)を宣伝して歩いた。 その「葛西金町、半田の稲荷」のパロディだが、しかし今となってはその願人坊主の言葉を知る人は殆どいない。パロディは元が分からなくなると意味がなくなると言う見本。地口行灯の中には元の意味がまったく分からないものもある。 |

【絵柄】 |

|

|

|

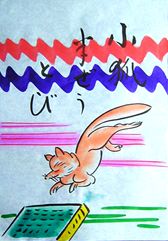

【絵柄】 障子を開けてる狐の絵に「障子のいなり」 【意味】 「障子の稲荷」と「王子の稲荷」(北区王子稲荷)を引っ掛けた語呂合わせで単純なものだが、江戸時代末期、王子稲荷と言えば隆盛を極めた神社。なにしろ、こうして今も語呂合わせになって残っているほどだから。

|

【絵柄】 狐が、玉を飲む絵を描き「狐玉のむ」 【意味】 歌舞伎の吉野道行から「狐忠信」と「狐玉のむ」をひっかけたもの。この絵の狐の持ってる玉とは、良く稲荷神社の神狐は、金運を象徴する宝珠の玉を持っているが、どうやらその玉のようだ。 |

|

|

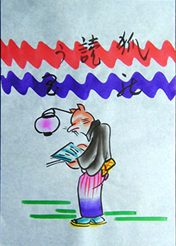

【絵柄】 狐が瓦版を売ってる図に「狐の読売」 【意味】 昔の言葉に「狐の嫁入り」と「狐の読売」を掛けたもの。なお「瓦版」と言う言葉は、後に出来た言葉で江戸時代は「よみうり」と言っていた。少し読んでから売ったから「よみうり」か? |

| もっと地口行灯を知りたい人は |

| 種類と分布 | 足立区立郷土博物館の美人で評判の学芸員、荻原ちとせ(おぎはら)さん の調査では絵柄は狐柄のみならず、絵馬屋で165種が確認されており、 清瀬市や長野県の小布施町などにも様々あるとか、また 「地口どうろう」などの別称もあるとのこと。 |

| 内 容 | 歌舞伎や謡の有名な言葉やことわざ・成語をもじっていうしゃれであって、この語呂合わせは、噺家に通じるものです。 地口行灯は浅草の伝法院通りにも掲げられていますし、年初め歌舞伎座では、歌舞伎の地口が販売されています。 |

| 連絡先 | 足立区立郷土博物館 大谷田5−20−1 月曜休館日 TEL3620−9393 テレホンサービス3620−9292 |

・・・・てなことで今回はコレまで!!

◎綾瀬稲荷コレクション1に戻る

◎綾瀬稲荷TOPに戻る

◎狛研TOPに戻る

◎落語TOPに戻る